なぜ、『チ。一地球の運動について一』は、これほどまでに私たちの心を捉え、魂を揺さぶるのでしょうか。

地動説という、今を生きる私たちにとっては当たり前の真実。

しかしその当たり前の真実に到達するために、命を懸け、すべてを投げ打った人々がいた――。

物語が描くその壮絶なドラマは、単なる歴史の再現にとどまりません。

それは、時代を超えて響く、普遍的な「真理の探求」の物語だからです。

本記事は、ありふれたあらすじや感想ではありません。

物語の根底に、まるでDNAの二重螺旋のように織り込まれた「知・血・地」という三位一体のテーマを軸に、そこに秘められた深遠なスピリチュアル・メッセージを解読していく試みです。

私たちが普段「当たり前」だと思っている世界の構造、信じて疑わない価値観、そして自分自身の存在の意味。

この物語は、それら全てを一度ご自身の内なる宇宙の中心から外し、新たな視点から見つめ直すことを迫ります。

これは、15世紀のヨーロッパを舞台にしながら、現代に生きる私たち自身の常識や世界観を根底から見つめ直す「魂のコペルニクス的転回」を体験する旅への、荘厳なる誘いです。

本記事のラジオ形式の音声版をご用意いたしました。

文章を読む時間がない時や、リラックスしながら内容を深く味わいたい時などにご活用いただければ幸いです。

物語の核:三位一体の「チ」が示す霊的な覚醒の旅

本作のタイトル『チ。』には、覚醒へと至る人間の霊的なプロセスを象徴する、3つの深遠な意味が込められています。

それは「知」「血」「地」。

この三位一体の概念は、バラバラに存在するのではなく、相互に作用し合い、一つの大きな変容の渦を生み出します。

このダイナミズムを理解することが、物語の核心に触れる鍵となります。

知 (Knowledge): 美しき真理を求めるグノーシスの探求

物語における地動説の探求は、冷徹な科学的試みとして描かれてはいません。

それは、魂がより優雅で、調和に満ちた「美しい」宇宙の秩序を求める、根源的な渇望であり、「聖なる好奇心」です。

神童ラファウや天才修道士バデーニが追い求めたのは、教会が提示する複雑で「美しくない」教義(ドグマ)を超えた真理でした。

ドグマとは、外側から与えられ、疑うことを許されない権威的な知識体系です。

対して彼らが求めたのは、個人が内なる声に導かれ、直接的に真理に触れるスピリチュアルな探求――**「グノーシス」(直感的で直接的な知)**そのものと言えるでしょう。

グノーシスは、体験を通して血肉化され、人生そのものを変容させる力を持つ知性です。

そして、この物語の構造を深く見つめると、真の主人公が特定の個人ではないことに気づかされます。

ラファウでも、オクジーでも、ヨレンタでもありません。

真の主人公は、「地動説」という理念そのものなのです。

この「知」は、まるで生命体のように、あるいは自律的な思念体のように、時代ごとに異なる人間を「器」として宿り、世界に生まれ出るために奮闘します。

私たちは、ある神聖な理念が、人間の肉体と情熱を通して自己を表現しようとする、壮大な形而上学的ドラマの目撃者となるのです。

血 (Blood): 犠牲と殉教に宿る錬金術

登場人物たちが流す「血」と、その壮絶な死。

それは決して、無惨な敗北として描かれてはいません。

スピリチュアルな視点から見れば、彼らの犠牲は、より高次の目的のための神聖な代償であり、卑金属を黄金に変えるかのような錬金術的な変容のプロセスです。

錬金術では、物質を一度完全に溶解・分解(ソルティオ)させなければ、新たな結合(コアギュラチオ)による創造は起こり得ません。

彼らの肉体的な死は、古い秩序を破壊し、新たな真理が生まれるための霊的な土壌を準備する、この「溶解」の過程なのです。

「殉教者の血は教会の種子である」という古代の格言があります。

同様に、地動説論者たちの苦しみと死は、彼らの信念を神聖化し、後を継ぐ者たちを心の底から鼓舞する聖なる力を吹き込みます。

彼らが流した「血」は、忘れ去られようとしていた真理を、消えないインクとして歴史の深層に刻み込むための、究極の捧げものなのです。

それは、単なる物理的な死を超え、自らの生命エネルギーを、未来を照らす松明へと変換する、究極の自己犠牲と言えるでしょう。

地 (Earth): 世界を再発見し、再神聖化する

天動説から地動説への移行は、単に宇宙のモデルが変わることではありません。

それは、私たちの世界、この「地」球に対する見方を根底から変え、**世界を再び神聖なものとして捉え直す(再神聖化)**スピリチュアルな革命です。

天動説の世界観では、地球は宇宙の中心に固定された、特別な舞台でした。

しかしそれは同時に、人間ドラマのためだけの、静的で閉じた存在でもありました。

地動説は、地球をその特権的な座から引き下ろしますが、それは決して格下げを意味しません。

むしろ、広大で相互接続された宇宙のダンスに動的に参加する、謙虚で美しい一員へと、その存在価値を変容させるのです。

この視点の転換により、神聖さは、どこか遠い天上の玉座に鎮座する人格神から、宇宙全体を貫く運動、関係性、そして優雅な法則そのものの中に見出されるようになります。

ヨレンタが作中で遺した言葉「この世は、最低と言うには魅力的すぎる」は、この世界肯定的なスピリチュアリティを象徴しています。

苦しみに満ちたこの物理的な世界でさえ、その内側には、宇宙的な調和と美しさが満ちており、それは私たちが愛し、命を懸けて守るに値するという力強い宣言なのです。

魂を揺さぶる真理のエンジン「感動」の正体

『チ。』の世界において、真理は冷たい論理だけでは証明されません。

それはまず魂の「美しさ」への感受性によって直感され、そして「感動」という神聖なエネルギーによって、人から人へと伝達されていきます。

魂の幾何学:なぜ「美しい」と感じるのか?

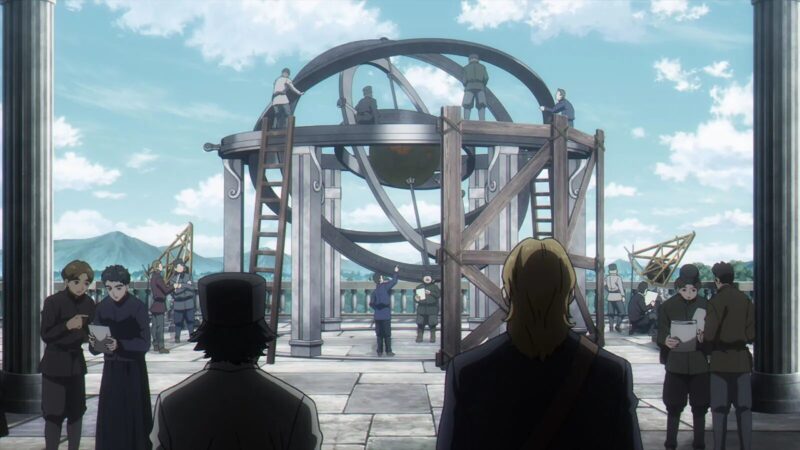

神童ラファウが、命を懸けるほどに地動説に心を奪われた最初のきっかけは、観測データではなく、その圧倒的な「美しさ」でした。

複雑怪奇な天動説に比べ、惑星たちが一つの秩序に統合され、シンプルで優雅に連鎖して動く地動説のモデルは、彼の魂に直接「こちらが真実だ」と語りかけたのです。

これは、私たちの魂が持つ美的感覚こそが、宇宙の真理を指し示す信頼できるコンパスであるという、古代ピタゴラス学派やプラトンの思想にも通じる深遠な洞察を示唆しています。

アインシュタインが自らの相対性理論の方程式に究極の美しさを見出したように、科学史上の偉大な発見の多くは、論理的整合性だけでなく、審美的な感覚に導かれてきました。

私たちが何を「美しい」と感じるかが、私たちが何を「真実」として受け入れるかを形作るのです。

「感動」こそが最高の遺産

「多分、感動は寿命の長さより大切なものだと思う」

ラファウのこの言葉に象徴されるように、作中で「感動」は、命に代えてでも守り、受け継ぐべき最高の価値として描かれます。

知の巨人である修道士バデーニが、自らの完璧な数式が書かれた論文ではなく、読み書きもおぼつかない代闘士オクジーの、不器用だが「感動」に満ちた本を未来に託した場面は、その核心を突いています。

「感動だ。それさえ、残せれば、後は自然と立ち上がる」

この**「感動」**とは、単なる一時的な感情の高ぶりではありません。

それは、知識(知)が個人の存在そのもの(血)と分かちがたく統合された状態であり、冷たい仮説に血肉を与え、人を死をも恐れぬ行動へと突き動かす原動力です。

この情熱こそが、理念を人から人へと伝染させ、何世代にもわたって生き永らえさせるための、不可欠なエネルギー源となるのです。

それは、様々なスピリチュアルな伝統で語られる「悟り」や「神秘体験」がもたらす根源的な変容を、誰もが理解できる「深く心を動かされる状態」という言葉で表現したものなのです。

菩薩のリレー:時代を超えて受け継がれる「知る意志」

主人公が次々と入れ替わる『チ。』の異例な物語構造。

これは、一つの聖なる使命が、多くの魂を「器」として時代を超えて輪廻転生していく様を描いた、壮大なメタファーです。

その姿は、仏教において、すべての人々を悟りに導くために自らの涅槃(完成)を遅らせる「菩薩」の誓いを彷彿とさせます。

菩薩は、自らの悟りの完成よりも、他者の救済を優先します。

同様に、ラファウも、オクジーも、ヨレンタも、ドゥラカも、自分自身が完成された世界を見ることはないと知りながら、未来の世代が真理の光のもとで生きられるように、自ら苦しみと犠牲を引き受けるのです。

では、物語の最後に提示される謎――架空の物語が、史実のコペルニクスへと繋がっていく展開――は何を意味するのでしょうか。

これは単なるパラレルワールドではありません。

架空の登場人物たちが捧げた「血」と「感動」の強烈なエネルギーが、私たちの現実の歴史へ「無因果的に」インスピレーションを与えたという、より高次元のスピリチュアルな歴史観を提示しているのではないでしょうか?

心理学者ユングが提唱した「シンクロニシティ(意味のある偶然の一致)」のように、直接的な因果関係がなくとも、同じ元型的なテーマやエネルギーが、異なる時間や場所で共鳴し合う現象を示唆しているのかもしれません。

司祭アントニがノバックに対して放った言葉「君らは歴史の登場人物じゃない」という作中のセリフは、深い意味を帯びます。

彼らは教科書に載る「書かれた歴史」の登場人物ではないかもしれません。

しかし、彼らのような無数の名もなき魂の霊的な働きこそが、私たちが知る「書かれた歴史」を可能にしたのだという、深遠な真実を物語っているのです。

「悪」ではない抵抗者:異端審問官ノヴァクの愛と祈り

『チ。』の物語に圧倒的な深みを与えているのが、異端審問官ノヴァクという存在です。

彼は単なる狂信的な悪役ではありません。

むしろ、彼こそが当時の「常識」と「秩序」の守護者であり、その行動原理は、私たちが見過ごしてはならないスピリチュアルな問いを投げかけます。

秩序の守護者という「正義」と、父性の愛

『この世の平穏を乱す研究は見過ごせない…』

ノヴァクは、地動説という「知」がもたらすであろう世界の混乱を、心から憂いていました。

彼の暴力は、社会の安定と平和という、彼なりの「正義」と「美学」に基づいています。

そして、その根底にある最も強力な動機は、娘ヨレンタへの深い、しかし歪んでしまった父性の愛でした。

彼は、破壊的な変化をもたらす「知」に対する、世界の合理的で強力な抵抗を象徴しています。

新しい真理が生まれようとするとき、既存の秩序は必ず抵抗します。

ノヴァクはその抵抗勢力を擬人化した存在であり、彼の理知的な態度は、変化を拒む力が必ずしも非合理的で野蛮なものではないことを示しています。

それは、私たち自身の内にも存在する「現状を維持したい」という強力な引力でもあるのです。

最後の祈りに見る、愛の原点回帰と昇華

そんな彼が、自らが命を懸けて守ろうとした秩序が炎と共に崩れ落ち、自らの命も尽きようとする最後の瞬間に見せたのは、娘ヨレンタを想い、天を仰いで両手を合わせる、純粋な祈りの姿でした。

あの瞬間、ノヴァクは「異端審問官」という役割からも、「秩序の守護者」という大義名分からも解放されました。

そしてただ一人の人間、「父親」という愛の原点に立ち返ったのです。

彼の人生を突き動かしてきた、最も根源的で純粋なエネルギーの源泉に、死の淵でようやく触れることができた瞬間でした。

この個人的で具体的な愛(エロスやストルゲー)は、普遍的な愛(アガペー)へと昇華する可能性を秘めています。

彼の祈りは、地動説論者たちの「感動」とは対極にあるように見えながら、同じように純粋な魂の発露だったと解釈できます。

それは、真理の対立を超えた場所にある、ただ「愛する者を想う」という、人間存在の最も神聖な行為の一つだったのです。

このノヴァクの最後の姿は、どんな人間の中にも、たとえその人生が他者から見て「悪」であったとしても、聖なる愛の火種が存在することを示唆しています。

そして、真理の探求の物語とは、単純な光と闇の二元論では決して語れない、複雑で、痛みに満ち、しかしだからこそ尊いものであることを教えてくれるのではないでしょうか?

旧世界の探求者:天文台所長ピャスト伯の悲劇と霊的貢献

ノヴァクとは別の形で、旧世界の秩序を象徴するのが、ヨレンタが仕えていた天文台の所長ピャスト伯です。

彼は悪意からではなく、自らの知性と人生を懸けた探求心から、最後まで天動説の完成に固執した悲劇的な人物です。

彼の姿は、私たちに「知的な執着」という深いテーマを突きつけます。

旧世界の美学と「知的な執着」の罠

ピャスト伯は、生涯をかけて天動説という巨大で複雑な体系の精度を高めようと努力していました。

彼の探求は、怠惰や狂信からではありません。

それは、既存の宇宙観が持つ、彼なりの「美学」と「秩序」への献身でした。

彼の姿は、新しい真理を受け入れることの困難さが、単なる無知や頑固さだけが原因ではないことを教えてくれます。

長年かけて築き上げた知識体系、自らのアイデンティティと固く結びついた世界観。

それを手放すことは、自らの人生の一部を否定するにも等しい、恐ろしい行為です。

これは、スピリチュアルな道における「知的な執着」や「霊的物質主義」とも呼ばれる罠を象徴しています。

たとえそれが真理の探求であっても、特定の知識や概念に魂が縛られてしまうと、それ自体が成長を妨げる足枷となってしまうのです。

真理への降伏と涙の貢献:「満ちた金星」が示した道

ピャスト伯の物語が示す、運命の皮肉とも言うべき最も重要な点は、彼が偶然目撃してしまった、自らの理論では説明不可能な**「満ちた金星」**という不都合な真実との向き合い方にあります。

彼は天動説を証明するために、誰よりも誠実に星空と向き合い、データを記録し続けました。

しかしある日、彼は見てはいけないものを見てしまいます。

それは、彼の人生を懸けた研究と、彼が信じる世界の美しさを根底から覆しかねない、矛盾に満ちた「満ちた金星」でした。

この「満ちた金星」は、彼の魂に生涯消えることのない棘のように突き刺さります。

彼はその事実から目を逸らし、自らの理論の正しさを証明しようと研究に没頭しますが、その心の奥底では、決して消えない疑念が渦巻いていました。

しかし、彼の物語は単なる「知的な執着」の悲劇では終わりません。

彼の魂が真に救済され、その貢献が不滅のものとなったのは、自らの過ちを認める**「降伏」**の瞬間でした。

彼はオクジーに「満ちた金星」をその目で確認させ、自らの理論が破綻していることを、他者の前で認めます。

これは、長年かけて築き上げたプライドとアイデンティティを手放す、痛みを伴う自己超越の行為でした。

そして、そのクライマックスは、修道士バデーニに自らの天文台の鍵を渡す場面で訪れます。

膨大な観測記録が眠る書庫の鍵を託す彼の目からは、涙が溢れていました。

あの涙には、何十年にもわたる自らの探求が無に帰したことへの悔しさ、真理の前にひれ伏すしかなかった科学者としての絶望、そして、自らの人生を懸けた仕事が、たとえ意図せぬ形であれ、次の時代の真理の扉を開くために役立つことへの、複雑で清らかな感情が凝縮されていたのです。

彼の科学者としての誠実さが、自らの信念に反してでも「観測された事実」を記録させ、最終的にはそれを次世代に託させたとき、その行為は彼の意図を超えた、真理への偉大な奉仕となりました。

天文台所長ピャスト伯は、自らの敗北を認めるという最も人間的な強さによって、「知」のバトンリレーに貢献した、もう一人の尊い殉教者だったと言えるでしょう。

革命の器:異端解放戦線と「知」の増幅

物語の第三章では、「知」の継承は新たなフェーズへと突入します。

個人の探求者による秘密の伝承から、「異端解放戦線」という組織的なムーブメントへと進化するのです。

これは、スピリチュアルな理念が地上で現実的な力を持つための、重要な、しかし同時に危険も伴う段階を象徴しています。

「組織」という新たな器と、理念の変容

異端解放戦線の登場は、「知」の器が個人から**「組織」**へと変わったことを意味します。

シュミットのような革命的情熱を持つ者、ドゥラカのような金銭的価値を見出す現実主義者。

多様な動機を持つ人々が集うことで、理念は爆発的なエネルギーを得ます。

しかし、ここにはスピリチュアルな変容の罠も潜んでいます。

純粋な「感動」から始まった探求が、組織の目的――例えば「教会の打倒」といった政治的・物理的な目標――に回収され、イデオロギーへと変質する危険性です。

純粋な探求心(グノーシス)が、集団的な信念(ドグマ)へと変わる可能性を、物語は示唆しています。

これは、あらゆるスピリチュアルなムーブメントが直面する普遍的な課題でもあります。

活版印刷という奇跡:テクノロジーによる福音の拡散

このフェーズを象徴するのが、活版印刷というテクノロジーの登場です。

ヨレンタが「奇跡」と呼んだこの技術は、「知」の伝達方法を根底から変えました。

一点ものの手稿という、秘儀的で属人的な器から、誰もが複製可能な「本」という民主的な器へ。

印刷機はこの新しい信仰の祭壇となり、本はその聖典となります。

地動説の「福音」が、安価に、大量に、そして正確に世界へ広まることを可能にしたのです。

これは、スピリチュアルな理念が世界に広まるためには、霊的な「感動」のエネルギーだけでなく、それを増幅し、拡散させる物理的な「テクノロジー」や「システム」がいかに重要であるかを示しています。

「知」は、ついに個人の脳内や秘密の書斎から解き放たれ、社会変革の具体的な力を持つに至ったのです。

まとめ:地球は動き、私たちも動く

『チ。一地球の運動について一』は、15世紀の物語の形を借りた、現代に生きる私たち一人ひとりへの力強いメッセージです。

それは、自らの時代の「常識」を疑い、生産性や効率では測れない「役に立たない」かもしれない純粋な情熱の尊さを信じる勇気を持つことです。

しかし、それは単なる反抗ではありません。

ノヴァクが愛のために秩序を守ろうとしたように、常識にはそれを支える人々の「正義」があることを理解する想像力。

そして、ピャスト伯が涙と共に自らの過ちを受け入れたように、たとえ人生を懸けた信念であっても、より美しい真理の前に「降伏」できる謙虚さと強さをも内包しています。

この物語は、私たちが歴史という壮大なバトンリレーの参加者であることを思い出させてくれます。

私たちは、ラファウやオクジーのような英雄たちの「血」と「感動」だけでなく、ノヴァクのような抵抗者の悲劇、ピャスト伯のような旧世界の探求者の苦悩と貢献、そして異端解放戦線が示した組織化の熱量と危うさといった、複雑で多面的な遺産の上に立っているのです。

真理への道は、光と闇の単純な戦いではありません。

だからこそ、この物語は私たちに問いかけます。

あなたの人生において、魂が震えるほどの「感動」を覚えた瞬間は何ですか?

社会的な価値観とは無関係に、「美しい」と心から思えるものは何ですか?

そして、その「感動」を守り育てるために、あなたはどんな信念を手放す準備がありますか?

地球は動いています。

そして、この物語に触れた私たちの内なる宇宙もまた、今、確かに動き始めているのです。